10

Психогенетика (ПГ) – наука о роли и взаимодействии факторов наследственности и среды в процессе формирования индивидуальных психологических и психофизиологических признаков.

Основные задачи ПГ – выяснение механизмов, роли, особенностей природной обусловленности неисчерпаемого разнообразия личностей, тех законов, которые лежат в основе такого разнообразия. Решение этих задач имеет не только научное, но и практическое значение. Например, позволяет ответить на вопросы устойчивости или неустойчивости тех или иных черт личности человека. Почему некоторые психические особенности, поведенческие признаки сопровождают человека всю его жизнь (темперамент), другие легко меняются, исчезают? Насколько эти конкретные особенности зависят от генетических факторов, средовых? Почему разные признаки имеют различный диапазон колебаний (рост 1,3:1; масса тела 2,4:1; интеллект по Векслеру 2,9:1; коммуникативные возможности детей 2-х лет 8:1; в 3 года 11:1, а общие оценки поведения детей 34:1).

Можно ли воздействовать на этот размах, что на него вообще влияет? Почему вариативность некоторых признаков выше в определенные возрастные периоды? О чем это говорит?

Современный психолог должен не только знать и видеть эти индивидуальные различия, но обладать навыками их диагностирования и предсказывать их развитие на разных возрастных этапах.

В формировании индивидуального имеют значение многие факторы (психологические, социально-психологические, экономические, географические и т.д.).

Наблюдаемые различия далеко не всегда поддаются объяснению прошлым опытом человека. Необходим поиск биологических основ межиндивидуальной вариативности психологических черт: особенностей когнитивных процессов, моторики и т.д. А эти черты связаны с определенными нейро- и психофизиологическими коррелятами индивидуально-психологических особенностей, их связей с различными функциональными системами человеческого организма.

Методологической основой научного подхода является исследование соотношения наследственного и средового, а в некоторых случаях биологического и социального или врожденного и приобретенного. Именно соотношение наследственности и среды, как полагает И.В. Равич-Щербо создает широкий диапазон человеческих индивидуальностей, хотя вклад каждого из компонентов в формирование психологических функций, черт, явлений различен. Содержание психики в наших генах не кодируется, оно передается по социальным законам (Н.П. Дубинин назвал это социальным наследованием).

Психологическая совместимость людей в коллективе

... сделать выводы. 1. Психологическая совместимость людей в коллективе. Темперамент. Характер 1.1 Психологическая совместимость в коллективе ... поведении и поступках человека и имеет внешнее выражение. По внешним устойчивым признакам можно до известной ... человеку противоположного, в основном мрачного настроя. Такой Человек обычно живет сложной и напряденной внутренней жизнью, придает большое значение ...

Однако индивидуальные особенности человека во многом зависят от функциональной организации мозга, которая формируется по определенным программам, записанным в генах. Генотип одного человека уникален, что создает уникальное разнообразие психологических особенностей.

История ПГ связана с Ф. Гальтоном. Начало ПГ – статья Ф. Гальтона «Наследственный талант и характер» 1865 г. и его книга «Наследственный гений: исследование его законов и последствий» 1869 г.

Основные понятия современной генетики

Изменчивость – свойство живых организмов меняться, существовать в различных вариантах (форма листьев, цвет глаз, размер одинаковых растений и животных и т.д.).

Наследование – передача генетической информации от поколения к поколению:

– аутосомное;

– сцепленное с полом.

Ген – парное образование, единица наследственности, контролирующая проявление признака. Представляет собой участок хромосомы. Кодирует первичную последовательность аминокислот в белковой молекуле.

Генотип – совокупность всех генов.

Фенотип – совокупность внешних по отношению к генотипу проявлений живого организма. Фенотип – результат взаимодействия генотипа и окружающей среды.

Аллель – форма существования гена. В норме у каждого человека 2 аллеля одного гена. Аллель может быть диким (норма) и мутантным (измененным).

Много аллелей в популяции – генетический полиморфизм (гр. крови – 3 аллеля).

А – доминантный аллель, определяющий признак фенотипический, даже при наличии а – рецессивный аллель – не проявляет фенотипического признака.

Доминирование может быть полным, неполным (промежуточным).

Сверхдоминирование – у Аа фенотипический признак выражен сильнее, чем у АА; кодоминирование – у АВ оба аллеля участвуют в формировании признака.

Гомозиготное состояние, если одинаковые парные аллели аа или АА.

Гетерозиготное – Аа.

Хромосомы – 23 пары у человека – линейные структуры, представляющие собой тельца определенной формы. Парные хромосомы – гомологичные. Различают аутосомы 22×2 и половые Х и Y. Гены в хромосоме имеют определенные координаты – локусы. Хромосомы делятся во время деления клеток. В каждую половую клетку попадает одна хромосома из пары, и значит один аллель соответствующего гена.

Норма реакции – множество фенотипов, формирующихся в результате взаимодействия соответствующего генотипа и средовых условий.

016_Человек. Его строение. Тонкий Мир

... трудно и несовместимо с земными условиями. Тело человека – это не человек, а только проводник его духа, футляр, в ... весьма интересные и поучительные впечатления. Главное существование (человека) – ночью. Обычный человек без сна в обычных условиях может прожить ... неясности и туманности… Инструментом познавания становится сам человек, и от усовершенствования его аппарата, как физического, так ...

Реализация нормы реакции зависит от генотипа. Возможны различные варианты. Например, наиболее выражены фенотипические признаки в типичной среде (оптимальной для данного генотипа).

Излишняя когнитивная стимуляция младенцев приводит во многих случаях к расстройству их познавательной активности, типичная и обедненная среда не сказывается на фенотипе, а обогащенная резко стимулирует фенотипические проявления (этому закону подчиняется развитие музыкальных способностей).

Проблема соотношения генотипа и среды на практике требует:

1) знания средовых факторов, необходимых для реализации соответствующих генотипов; как будет вести себя генотип в разных условиях (определение нормы реакции); 2) что именно является оптимальной средой для формирования тех или иных интеллектуальных характеристик (например, количество книг или их содержание; компьютер, конструктор, игрушки или чтение сказок, пение колыбельных песенок и т.д.).

Законы генетики

Основные законы генетики (наследуемости) открыты Г. Менделем и описаны им в 1865году. Их всего 3. В современном изложении они звучат так:

I закон Менделя – (закон единообразия гибридов первого поколения).

Скрещивание особей отличающихся по 1 признаку, гомозиготных по разным аллелям, дает генетически однородное, гетерозиготное потомство. Фенотипически проявятся признаки доминантного аллеля (при полном доминировании) или промежуточные признаки (при неполном доминировании).

В некоторых случаях возможны проявления признаков обоих родителей (при кодоминировании), (группы крови).

II закон Менделя – (закон расщепления).

При скрещивании гетерозиготных гибридов между собой у второго поколения появляются особи исходных родительских форм. При полном доминировании соотношение между доминантными особями и рецессивными 3:1. Соотношение генотипов при этом 1АА:2Аа:1аа. Этому закону подчиняется наследование болезни Гентингтона (хорея Гентингтона) – дегенеративное заболевание нервных клеток в базальных структурах переднего мозга. (Изменение личности, прогрессирующая забывчивость, слабоумие, проявление непроизвольных движений; диагностируется в 45-60 лет. Полная потеря контроля над моторикой и когнитивной средой в течение последующих 15-20 лет).

Частота заболевания 1:20000. Передается как доминантный признак. Отвечает за болезнь ген, расположенный на хромосоме 4.

Фенилкетонурия – наследуется по рецессивному типу. Частота 1:10000; хотя носителей 1 из 50. Нарушение трансформации фени-лаланина, что приводит к умственной отсталости.

III закон Менделя – (закон независимого комбинирования признаков).

Каждая пара альтернативных признаков ведет себя в ряду поколений независимо друг от друга. Этот закон нарушается, если гены, контролирующие исследуемые признаки, сцеплены, т.е. располагаются на одной и той же хромосоме. В этом случае они передаются как единое целое.

В некоторых случаях закономерности наследования сцепленных генов нарушаются вследствие кроссинговера (обмена участками гомологичных хромосом), вероятность которого зависит от расстояния между локусами одной и той же хромосомы.

Картирование сложно наследуемых признаков человека

... семей с несколькими пораженными. К сожалению, очень многие из интересующих нас наследственных признаков человека обусловлены генетическими причинами, менее подходящими для такого анализа. Затруднения заключаются в ... буклеты, содержащие 255-локусную карту, с группами сцепления, охватывающими 17 из 23 хромосом. Так как перекрывание между наборами маркеров, изученными в этих двух группах, невелико, ...

Законы Менделя справедливы для определенных условий:

- Гомозиготность исходных скрещиваемых форм.

- Равновероятное образование различных гамет и в равных соотношениях.

- Одинаковая жизнеспособность зигот всех типов.

- Постоянная экспрессивность признаков (степень выраженности признаков).

В законы Менделя необходимо вносить поправки в зависимости от пенетрантности генов («пробиваемости»), которая характеризует частоту проявления анализируемого признака.

Неменделевская генетика

Законам Менделям у человека полностью подчиняется наследование небольшого количества признаков. Основная масса признаков, детер-минированных генами, наследуются по законам неменделевской генетики. К таким относятся хромосомные аберрации (синдром Дауна); наследование, сцепленное с полом (цветовая слепота); импринтинг (синдром Прадера-Вилли, Энгельмана); появление новых мутаций (развитие раковых заболеваний); экспансия (инсерция) повторяющихся нуклеотидных последовательностей (мышечная дистрофия Дюшенна); наследование количественных признаков (сложные поведенческие характеристики).

- Хромосомные аберрации: синдром Дауна СД – 25% умственно отсталых. Сущность сводится к образованию клеток с 3 одинаковыми хромосомами (трисомия) из-за нерасхождения хромосом (21) при образовании гамет. Вероятность нерасхождения хромосом увеличивается с возрастом матери (56% женщин старше 35 лет являются носителями трисомии 21).

- Наследование, сцепленное с полом

Одно из самых известных нарушений – цветовая слепота (дальтонизм).

Цветовая слепота вызывается рецессивным аллелем на Х-хромосоме. Поэтому женщины чаще являются «носителями» нарушения, а мужчины-дальтоники чаще встречаются (Y-хромосома у мужчин практически не содержит генов).

- Импринтинг: синдром Прадера-Вилли и Энгельмана (СПВ – переедание, несдержанный темперамент, депрессия и изменение физических признаков – ожирение, низкий рост; СЭ – умственная отсталость, неуклюжая походка, неадекватный смех).

Изменения в хромосоме 15. Сидром зависит от того, от женщин – СЭ или мужчин – СПС наследуется хромосома. Это и называется запечатлением (импринтинг).

- Новые мутации

Рак груди часто вызывается мутацией на хромосоме 17. 57% всех наследуемых случаев рака связаны с этой мутацией, произошедшей в гамете. Гаметные мутации наследуются. Однако около 90% случаев рака груди связаны с соматическими мутациями, которые не наследуются. Мутации могут быть спонтанными и индуцированными (с помощью мутагенов, радиации и т.д.).

5. Экспансия (инсерция)

Примером заболевания, связанного с инсерцией, является дистрофия Люшенна (атрофия мышц, умственная отсталость, ряд других нарушений, высокая смертность).

Биологический механизм заболевания связан с повторяющимися сегментами нуклеотидов хромосомы 19. У здоровых их число от 5 до 35 сегментов, у больных от 50 и больше. Чем длиннее повторяющаяся последовательность, тем раньше проявляется заболевание, и оно тяжелее протекает. Это называется генетической антиципацией. Такое явление характерно и для других заболеваний (шизофрения).

Генотип и среда в изменчивости психологических признаков

... источники вариативности в популяции на генетические и средовые или искать генетические и средовые причины, лежащие в основе ... происходит развитие, но часто, анализируя средовые влияния на признак, затрудняемся даже в выборе тех ... том числе эмбрионального, влиять на активность генов и структурное и функциональное формирование ... способностях. Однако и в этих оценках роль среды достаточно велика. В работе ...

6. Наследование сложных поведенческих признаков

Большинство признаков человека можно описать только количественно, используя представления о дисперсии, средних величинах и т.д. Многие признаки характеризуются тем, что в середине вариационного ряда такого признака располагаются 1 или 2 максимальные частоты. Справа и слева располагают убывающие к концам ряда частоты. Формирование признака может контролироваться многими генами и средой. В результате формируются континуальные распределения, даже если некоторые аллели контролируют исследуемый признак в соответствии с законом Менделя. В силу этого деление нормальных психологических признаков на альтернативные группы возможно лишь условно в пределах исследованной выборки.

Генетика количественных признаков разработана Р. Фишером и

С. Райтом. Центральная догма генетики количественных признаков –внутри популяции существуют непрерывно распределенные индивидуально-психологические особенности, которые можно оценить количественно. Межиндивидуальные различия – закономерная изменчивость внутри изучаемой популяции.

ДНК как основа наследственности

Биохимической основой генов человека являются нуклеиновая кислота ДНК. ДНК – это двухцепочечное образование. Каждая цепь комплементарна другой. Цепь представляет собой полимер, мономерами которого являются нуклеотиды, в состав которых входят 4 азотистых основания: аденин (А), гуанин (Г), тимин (Т), цитозин (Ц).

В двойной спирали ДНК А одной цепи располагается напротив Т другой, Г – Ц.

ДНК обладает способностью к удвоению в ходе клеточного деления. В процессе удвоения двойная спираль ДНК временно раскручивается (как застежка молнии) с помощью фермента и на каждой нитке ДНК строится новая цепь ДНК, комплементарная старой.

Последовательность нуклеотидов в цепи ДНК задает последовательность аминокислот в кодируемом белке. В качестве посредника в передаче этой информации выступает м-РНК. Она синтезируется на матрице ДНК, затем выходит из ядра клетки и связывается с рибосомами. В рибосомах роль матрицы для синтеза белка играет м-РНК. К месту сборки белка специальные транспортные РНК (т-РНК) доставляют аминокислоты. Для каждой аминокислоты существует свой тип т-РНК. У места синтеза т-РНК выстраиваются в последовательности, задаваемой м-РНК.

В каждый конкретный момент времени синтезируются те белки, которые необходимы тем или иным клеткам для их нужд. Синтез этих белков регулируется специальными клеточными механизмами.

Если в процессе функционирования ДНК в ней произошли изменения (выпадение нуклеотида, замена одного нуклеотида на другой), возникают новые формы генов. Ген становится полиморфным. Один и тот же ген может мутировать в нескольких местах (известно более 100 мутаций фенилкетонурии (ФКУ), каждая из которых ведет к заболеванию).

В силу этих причин пенетрантность определенного гена может быть ниже 100% (для гена ФКУ – 99%).

Вера, надежда, любовь как родовые признаки человека

... навязывая такую жизнь собственным детям. Именно по этой причине действия любого человека непрерывно определяются отупляющей посредственностью, порожденной социальной обусловленностью. Мы умеем рационально ... наши слабости заставляют мелкого тирана преследовать нас. Единственным оправданием физического существования человека является обучение. Это его предназначение, которого он не может избежать ...

Экспрессивность одного и того же аллеля гена также может колебаться.

Средняя частота точечных мутаций одного гена – 10-5. Мутации – основной источник генетического полиморфизма.

Динамика генов в популяции

Передача генов из поколения в поколение происходит в определенной популяции. Каждая популяция имеет свои особенности (частота ФКУ в Италии 1:3000, в Японии 1:120000).

Совокупность генов в популяции в состоянии покоя подчиняется закону Харди-Вайнберга. Закон описывает взаимоотношения между частотами встречаемости аллелей в исходной популяции и частотой генотипов, включающих эти аллели, в дочерней популяции.

Если частота аллеля А равна р, а частота аллеля а равна q, то p+q = 1 (первое положение закона).

При случайном скрещивании (p+q)x(p+q) = p2+2pq+q2. Это соотношение выполняется при условии большой популяции, изолированной от других, в которой особи скрещиваются произвольно, сохраняются в ряду поколений. Мутации, миграции и дрейф генов влияют на закон Харди-Вайнберга. Очень важную роль при скрещивании особей в популяции играет ассортативность (неслучайный подбор супружеских пар).

Ассортативность может снижать генетическую изменчивость (разнообразие) в популяции.

Средовые влияния и генотип-средовые эффекты

Развитие человека (включая психическое) – процесс переплетения и взаимодействия генов и среды.

Средовые факторы могут играть критическую роль в формировании психологических особенностей людей.

Средовые факторы с точки зрения генетики – вся совокупность факторов, действующих на человека.

Генетика не позволяет точно оценить (как правило), что произойдет с признаком, если изменится окружающая среда, но дает

надежную информацию о наличии и степени влияний на формирование исследуемого признака. Психогенетика позволяет очертить класс средовых влияний, в котором нужно искать определенный содержательный фактор, критический по отношению к исследуемому признаку.

Различают 2 группы средовых влияний: общие и индивидуальные. Общая (E8 или ЕС) делится на 2 класса:

1) общесемейная. Это среда единая для одной семьи (социально-экономическое положение, уровень образования родителей и т.д.);

2) семейная – общая для конкретных пар (близнецовая, родители-дети и т.д.

Общая или неразделенная среда оказывает на формирование признаков сложное влияние. Например, до 3-х лет влияние на интеллект значительно, а затем падает в интервале от 10 до 18 лет практически до нуля.

Очень важную роль играет индивидуальная среда (внутрисемейная, ЕN) – характерная для каждого члена семьи. Именно эта среда играет основную роль в формировании фенотипической дисперсии. Фенотипическая дисперсия – это характеристика разнообразия признаков. Определяется как ![]() , где Х – среднее значение признака, Хi – значение признака каждого члена популяции, N – число индивидуумов. Фенотипическая дисперсия складывается из средовой и генетической.

, где Х – среднее значение признака, Хi – значение признака каждого члена популяции, N – число индивидуумов. Фенотипическая дисперсия складывается из средовой и генетической.

Жизненная и экологическая среда человека

... стран мира. Поэтому на первый план в анализе жизненной среды человека выступают проблемы природопользования. Человек был и остается в своей основе существом, являющимся ... популяции к среде. В русле логики антропологического понимания жизненней среды дальнейший анализ будет проводиться на основе двух суждений: 1) жизненная, т.е. витальная, среда обеспечивает прежде всего жизнь организма человека ...

Средовые различия ведут к дисперсии каждого генотипического класса – средовой дисперсии. Она практически отсутствует, если средовые условия одинаковы для всех индивидов. В популяции существует разброс средних значений генотипов – генетическая дисперсия.

Соотношение генетической и фенотипической дисперсии позволяет вычислить коэффициент наследуемости: ![]() .

.

Оба вида дисперсии вносят вклад в популяционную изменчивость. Кроме того, очень важную роль играет ассортативность (см. выше).

Ассортативность относится к числу гено-средовых эффектов. Второй класс таких эффектов – генотип-средовые корреляции (ГС-корреляции) или коварнации (пассивные, реактивные, активные).

Смысл их в том, что человек в оптимальных условиях выбирает среду положительно или отрицательно коррелирующую с его генетической уникальностью. Это может приводить к завышению или занижению оценки наследуемости. Впрочем, в случае пассивной корреляции генотип ребенка принимает те условия, в которые его помещают.

Третий класс эффектов – генотип-средовые взаимодействия (ГС-взаимодействия).

Он отражает совместное действие генов и средовых факторов на фенотип, в результате чего, например, разные генотипы в одной и той же среде реализуются в различные фенотипы (пример с «умными» и «глупыми» в разных средах).

Сходство признаков у родственников объясняется, в основном, генетической, а не средовой близостью. Основную роль в формировании фенотипической дисперсии связывают с индивидуальной средой.

Средовые эффекты оцениваются по сопоставлению корреляций признаков у разных групп родственников, корреляций стилей взаимоотношений и т.д. Коэффициент внутриклассовой корреляции:

![]()

Используя R, можно разделить составляющие генетической дисперсии и семейной среды. Таким образом, между генотипом и средой могут существовать разные взаимоотношения. Для небольшого количества генов среда не имеет существенного значения. Например, цвет глаз реализуется в соответствии с довольно жесткой генетической программой. Фенотипическая дисперсия признака очень мала. Это справедливо и для некоторых сложных форм поведения – например, такой патологии как болезнь Дауна, хотя в этом случае дисперсия шире, и роль среды (воспитание, обучение) может быть значительной.

В других случаях роль среды довольно велика, и фенотипическая дисперсия во многом определяется ее ролью. Однако динамика взаимодействия генотипа и среды в онтогенезе носит сложный, иногда причудливый характер. Так, ряд когнитивных функций с возрастом демонстрирует все большую связь с генотипом, а не с обучением и жизненным опытом. Поразительно, что вербальный интеллект обладает большей генетической обусловленностью, нежели невербальный. Возможно, это связано с тем, что вербальный интеллект больше связан с филогенетически более молодыми отделами мозга, в которых экспрессируется больше всего генетической информации.

Психогенетика или генетика поведения Behavior Genetic

... реакция окружающих на людей обладающих различным генотипом. В) Пассивная-«положительное» взаимодействие среды (родительской) и генотипа. … · Генотип-средовая ковариация-неслучайное распределение генотипов по разным средам. Положительная и отрицательная.… Показатели среды Доля фенотипической вариативности, ...

И, наконец, третья группа генотип-средовых взаимоотношений практически не позволяет разделить влияние генотипа от влияния среды, насколько они переплетены между собой как в случае ассортативности.

Методы психогенетических исследований

Одними из основных методов психогенетики являются:

1) генеалогический. Обязательным условием использования метода является наличие родственников первой степени родства. Чем полнее родословная, тем точнее выводы, которые можно сделать относительно пробанда. При самой полной генеалогической картине требует объединение с другими методами;

2) метод приемных детей. В его основе сравнение пар ребенок –биологический родитель и ребенок – усыновитель. Необходимым условием использования метода является широкий диапазон условий в семьях усыновительницах или выравнивания их по каким-либо важным характеристикам;

3) метод близнецов. Основой его является сопоставление внутрипарного сходства моно- и дизиготных близнецов при диагностировании зиготности. У монозиготных близнецов более сходная воспитательная среда, средовые различия не велики. Дополнительную информацию получают, исследуя близнецов разлученных. Внутрипарные корреляции монозиготных (МЗ) и дизиготных (ДЗ) близнецов позволяют оценить наследуемость как ![]() .

.

Формирование психологических особенностей в онтогенезе

Психогенетику прежде всего интересует популяционная изменчивость изучаемых признаков и причины (средовые или генетические) этой изменчивости. Психологические признаки носят количественный характер (неменделевский).

Поэтому один из важнейших инструментов психогенетики – особая статистика. Методы генетики количественных признаков позволяют описать межиндивидуальные различия, фенотипическую дисперсию разложить на генетическую и средовую.

В суммарный эффект вносят свой вклад различные аллели. В результате взаимодействия аллелей может возникнуть разница между ожидаемым значением генотипа и наблюдаемым, в том числе из-за тормозного взаимодействия между аллелями разных негомологичных локусов (эпистаз).

Исследование интеллекта

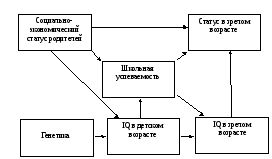

Сочетанное влияние генотипа и среды можно обнаружить, например при исследовании причин социальной успешности (Р. Левонтин, 1982).

Генетика человека отвечает за формирование морфофункционального уровня деятельности мозга. Жесткая временная последовательность экспрессии генов, по-видимому, лежит в основе организации структур и связей между клеточными элементами. Избыточное количество нейронов, синаптических связей, отростков облегчает установление необходимых контактов между клеточными ансамблями, лишние элементы, не испытавшие адекватного влияния среды (в виде стимулов) отмирают.

Глава 1. 2. Методы изучения генетики человека

... особенностей: сходные пристрастия, приоритеты, профессии, семейный уклад . Был сделан вывод о том , что «сходные генотипы выбирают сходную среду» (12) В психогенетике – одном из направлений генетики человека, ... субметацентрические), сильнонеравноплечие (акроцентрические) В соответствии с морфологическими особенностями и размером хромосомы человека разделены на семь групп, которые обозначены буквами ...

Масса мозга, по-видимому, жестко не связана с умственным развитием человека, хотя у выдающихся личностей обнаруживаются определенные морфологические особенности мозга.

Более высокий уровень возбуждения нервных структур (за счет повышения информационного окружения индивида) влияет на активность генов, от которых зависит формирование большего числа синаптических контактов, что влияет на интеллект (IQ).

Строго говоря, можно утверждать, что обучение в широком смысле слова не влияет на дисперсию IQ, но средний уровень IQ может повышаться. В обычных условиях у детей с низким уровнем IQ, если уровень интеллекта их родителей был невысоким, как правило, не удается поднять IQ значительно. Противоположная ситуация у детей, биологические родители которых обладали высоким IQ. Их уровень интеллекта не опускается ниже определенного значения – 95 баллов.

Все это позволяет предположить, что генотип в формировании IQ и вообще интеллекта играет огромную роль, но его влияние на умственную деятельность так тесно переплетается с уникальным разнообразием средовых воздействий, что разделить их практически невозможно. Складывается впечатление, что невозможно в общем виде очертить множество средовых ситуаций, способных привести к уникальному, выдающемуся результату тот или иной генотип. В значительной степени это – случайный процесс.

У взрослого IQ мало меняется, но, по-видимому, поддерживается соответствующими условиями. Кроме того, разнообразие средовых условий, возможно, позволяет мозгу выбрать ту или иную форму деятельности, наиболее адекватную естественным механизмам его функционирования. От этого в немалой степени зависит завоевание определенного статуса в зрелом возрасте.

Мануальная асимметрия

Еще одной из моделей, демонстрирующей взаимодействие между генотипом и средой, является мануальная асимметрия.

Признано, что функциональная асимметрия мозга и левополушарное доминирование являются специфической особенностью мозга человека, и возникли они в связи с появлением речи и праворукостью. Это означает, что рукость является частью сложной функциональной организации мозга, своеобразной верхушкой айсберга, который «прячется» в глубинах мозга. И, действительно, рукость коррелирует с нейротицизмом, лево и правополушарными особенностями мышления. Леворуких больше в популяциях, обитающих в сложных экологических условиях, что может свидетельствовать об их больших адаптационных возможностях.

Принято считать, что леворуких в популяции 3-5%, остальные праворукие. Однако в ряде регионов число леворуких больше – до 10-15% (например, в США, Германии и др. странах).

Принято считать, что за леворукость отвечает рецессивный ген. Эта гипотеза, однако, не объясняет факта рождения у двух леворуких родителей праворуких детей с вероятностью около 0,5 (даже с поправкой на пенетрантность), и что более важно, отличается невысокой предсказуемостью. Другие гипотезы (М. Аннет, И. Макманус и др.) носят более сложный характер и сводятся либо к более сложным свойствам гена (по М. Аннет), либо к двум генам, один из которых отвечает за рукость, второй – реагирует на ситуацию становления ведущей руки. Возможно, ситуация на самом деле еще более запутанная.

Основы психогенетики методичка — Стр 2

Фенотипически человеческая популяция распадается на 2 субпопуляции: небольшая (от 3 о 15%) леворуких, остальные – праворукие. Ведущая рука устанавливается к 3 годам, максимального развития рукость достигает к 9 годам. Каждая из субпопуляций характеризуется дисперсией выраженности рукости.

В течение онтогенеза количественная характеристика каждой субпопуляции меняется. Хотя фенотипическая дисперсия, по-видимому, меняется мало, но выраженность праворукости возрастает, а леворукости уменьшается, т.е. бывшие леворукие становятся праворукими. На этот процесс оказывает влияние (явное или неявное) воспитательная среда, ориентированная на праворуких. Как показывают наблюдения, часть леворуких не может изменить свой статус так же, как и часть крайне праворуких, даже если это необходимо по каким-либо причинам.

Наибольшими преимуществами в плане возможностей обладают люди с умеренно выраженной праворукостью, за которой стоит умеренно выраженное доминирование левого полушария и умеренный дефицит правого. Это обстоятельство благоприятствует развитию амбидекстрии, которая дает ряд преимуществ в немалом числе «двуруких» профессий. Возможно, это дополнительное умеренное развитие правого полушария, связанное с леворукостью, повышает показатели интеллекта.

Половой диморфизм

Характер проявления многих психологических особенностей меняется в зависимости от пола человека.

Пол человека зависит от слияния X- и Y-хромосом. Женские гаметы содержат Х-хромосому, мужские – либо Х либо Y. Таким образом, полоопределяющей стороной является мужчина. Если его Х-содержащая гамета сливается с яйцеклеткой, зигота будет содержать ХХ-набор, и родится девочка. Если Y-хромосомная клетка соединится с женской гаметой, образуется ХY-сочетание, и развивается ребенок мужского пола.

Фенотипические признаки пола зависят от целого ряда компонентов обмена веществ, прежде всего гормонов. Из гормонов основную роль играет мужской половой – тестостерон.

Биологические особенности человека находятся под контролем генотипа и гормонального фона. Психологические и психофизиологические признаки – результат взаимодействия генов и среды (общественной, индивидуальной).

Это взаимодействие испытывает давление гормонов, роль которых резко возрастает в подростковом периоде.

ХХ-комбинация обеспечивает женскому организму более широкую норму реакции и, следовательно, более высокую пластичность как индивидуальную, так и популяционную. Особенности женского генотипа вкупе с гормонами обеспечивают более гармоничное развитие левого и правого полушарий и более высокие пластические возможности мозга; следовательно, лучшую обучаемость.

XY-хромосомы вместе с тестостероном отвечают за более узкую норму реакции. Это означает, что представители мужского пола лучше себя чувствуют в довольно узкой комфортной зоне, соответствующей их генотипу. Мужчины предпочитают и лучше справляются с задачами нового типа, хуже себя ощущают в условиях монотонии. Они превосходят женщин в пространственно-зрительном ориентировании, но проигрывают в вербальных возможностях. По этим и ряду других показателей мужчины и женщины прекрасно дополняют друг друга. Комбинация фенотипических особенностей обоих полов расширяет фенотипическую дисперсию.

Особенности генотипов мужчин и женщин сказываются на характере и становлении как нормальных психических признаков, так и девиантных. Так, мальчики несколько позже начинают самостоятельно ходить и, что более важно, разговаривать. Из них вырастает относительно больше выдающихся творческих личностей.

Среди мальчиков чаще встречаются случаи аутизма, дальтонизма, леворукости. Для мужчин характерна более высокая наследуемость ранних форм алкоголизма. Уровень заболеваемости алкоголизмом у сыновей существенно выше, чем у дочерей. Ряд специфических средовых условий (замужество, религиозное воспитание) у женщин снижает наследуемость потребления алкоголя.

Специфические особенности полового поведения у мужчин и женщин – результат взаимодействия биологического механизма, где главную роль играют генетические особенности и гормональные эффекты, со сложной социокультурной средой, которая в значительной степени детерминирует становление маскулинности и феминности. Дисперсия полового поведения отличается необычайной широтой, где норму определить чрезвычайно трудно. На практике нормой считается поведение, которое принимают обе стороны – мужчина и женщина.

ЛИТЕРАТУРА:

Основная:

1. Александров А.А. Психогенетика. СПб: Питер, 2004.

2. Левонтин Р. Человеческая индивидуальность: наследственность и среда. М., 1993.

3. Орехова В.А., Лашковская Т.А., Шейбах М.П., Медицинская генетика. Минск, 1999.

4. Равич-Щербо И.В., Марютина Т.М., Григоренко Е.Л., Психогенетика,

М., 1999

Дополнительная:

- Анохин А.П. Генетика, мозг и психика человека: тенденции и перспективы исследований. М., 1988.

- Беляев Д.К. Генетика, общество, личность (отв. редактор Фролов И.Т.).

Человек в системе наук. М., 1989.

3. Малых С.Б, Егорова М.С., Мешкова Т.Л. Основы психогенетики.

М., 1998.

4. Фролов И.Т. Перспективы человека. М., 1989.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

- Что изучает психогенетика?

- Что такое наследственность, среда?

- Что такое норма реакции, ее границы?

- От чего зависит индивидуальное в человеке?

- Что такое гены, аллели, хромосомы, генотип?

- Как формируется фенотип?

- Что такое менделевская и неменделевская генетика?

- Индивидуальная и популяционная изменчивость.

- Сущность I закона Менделя.

10. Содержание II закона Менделя.

11. Закон чистоты гамет.

12. Условия выполнения законов Менделя.

13. Нарушение законов Менделя.

- Виды мутаций.

- Врожденное и приобретенное, наследственность и среда. Сходство и различие понятий.

- Генетическая и средовая дисперсия.

- Ассортативность, ее значение.

- Классификация сред.

- Типы генотип-средовых отношений.

- Основные методы психогенетики.

- Особенности метода близнецов.

- Популяционная генетика. Сущность ее законов.

- Особенности психологического фенотипа как объекта генетического исследования.

- Оценка наследуемости признака.

- Причины человеческого разнообразия.

- Различия между группами.

- Половой диморфизм и его сущность.

- Как работают гены?

- Генетическая основа полиморфизмов.

- Как наследуются способности?

- Как наследуется темперамент?

- Психогенетика движений.

- Генетика вызванных потенциалов.

- Свойства нервной системы и их наследуемость.

- Наследуемость рефлексов.

- Генетика асоциальных форм поведения.

- Генетика психических заболеваний.